ドキュメント

パンフレット・業務実績リスト

会社案内【PDF】

2023年4月更新 A4/12ページ

入社を希望される方へ【PDF】

2024年4月更新 A4/8ページ *入社を希望される方に向けた会社案内です

会社概要表・組織図【PDF】

2023年4月更新 A4

業務実績リスト/2025年版【PDF】

2025年6月更新 A4/40ページ *概ね過去15年間のおもな業務エリアの実績をまとめました

英文会社案内【PDF】

2023年4月更新 A4/12ページ *海外の実績をまとめた会社案内です

テキスト・論文など

駅周辺まちづくりのしごと(国内事業本部)【PDF】

2025年4月 A4/15ページ

国内事業本部では、駅周辺まちづくりを戦略分野として取り組んでおります。

地区のビジョン作成、エリアプラットフォーム、市街地整備、交通施設計画など、総合的な視点から業務を行っております。ご用命・お問い合わせは、国内事業本部 内山 征(uchiyama@almec.co.jp)まで

公共交通のしごと(国内事業本部)【PDF】

2025年2月 A4/12ページ

国内事業本部では、公共交通を戦略分野として取り組んでおります。

公共交通のマスタープランやコミュニティバスの事業計画、ビッグデータを活用した分析、利用促進キャンペーン等、幅広く業務を行っております。ご用命・お問い合わせは、国内事業本部 内山 征(uchiyama@almec.co.jp)まで

「全国路地サミット 2024 in 伊豆下田“元祖開港都市下田”~下田に眠る資産を活かして再びの開港 閉じているものを開こう!~」レポート【PDF】

2025年1月 A4/78ページ

全国路地サミット 2024 in 伊豆下田(全国路地のまち連絡協議会主催)の世話人会レポートです。(技術顧問 今井 晴彦、技術顧問 堀田 紘之、国内事業本部 高尾 利文、国内事業本部 木村 晃郁、他参加者)

「日本橋浜町のまちづくりの取り組み」【PDF】

2024年10月 A4/52ページ

第156回 街なか研究会「日本橋浜町のまちづくりの取り組み」のレポートです。(技術顧問 今井 晴彦、国内事業本部 木村 晃郁、他参加者)

路地散歩「市川路地と黒松の街並み散歩」【PDF】

2024年1月 A4/46ページ

第153回 街なか研究会「路地散歩 市川路地と黒松の街並み散歩」のレポートです。(技術顧問 今井 晴彦、国内事業本部 木村 晃郁、他参加者)

路地散歩「根岸の里の路地を歩く」【PDF】

2023年11月 A4/38ページ

第149回 街なか研究会「路地散歩 根岸の里の路地を歩く」のレポートです。(技術顧問 今井 晴彦、技術顧問 堀田 紘之、国内事業本部 木村 晃郁、他参加者)

路地散歩「武蔵野台地東端斜面のまち岸町の路地を歩く」【PDF】

2023年5月 A4/30ページ

第147回 街なか研究会「武蔵野台地東端斜面のまち岸町の路地を歩く&新年会」のレポートです。(技術顧問 今井 晴彦、国内事業本部 木村 晃郁、他参加者)

「全国路地サミット 2022 in 長崎~立体路地のまち長崎から路地の魅力を考える~」【PDF】

2023年2月 A4/34ページ

全国路地サミット 2022 in 長崎(全国路地のまち連絡協議会主催)のレポートです。(技術顧問 今井 晴彦、国内事業本部 高尾 利文、国内事業本部 木村 晃郁、他参加者)

路地散歩〜岡谷の酒「神渡」と下諏訪の路地〜【PDF】

2022年12月 A4/7ページ

第146回 街なか研究会「岡谷の酒「神渡」と下諏訪の路地ツアー」の随行記です。(国内事業本部 木村 晃郁)

2030年のモビリティ(移動性)について考えること【PDF】

2022年4月 A4/21ページ

今後の人口構成の変化、アフターコロナのニューノーマル、技術の進展を想定し、2030年に向けて、モビリティ(移動性)を向上させる視点を整理しました。

是非、ご覧下さい。よろしくお願いいたします。(国内事業本部 内山 征)

ウォーカブルなまちづくりを考える視点【PDF】

2021年10月 A4/16ページ

近年、全国各地でウォーカブルなまちづくりが進められています。また、ほこみち制度ができたことで、道路空間の運用がしやすくなりました。ウォーカブルなまちづくりについては、地域ごとにやり方があるかと思いますが、弊社で考える視点を整理しましたので、参考にしていただければと思います。よろしくお願いいたします。(国内事業本部 内山 征)

地域主体のまちづくり参考書【PDF】

2021年9月更新 A4/98ページ

地域が主体となったまちづくりに取り組む地域が増えています。そうした地域の方々に参考にしていただければと思い、参考書を作成しました。 ご活用ください。(国内事業本部 内山 征)

モビリティ・デザインについて考えること【PDF】

2020年6月 A4/13ページ

人々のアクティビティが多様化し、移動の仕方や身体条件等に合わせて、きめ細かく”人”を単位にモビリティ(移動しやすさ)をデザインすることが求められています。また、近年、自動運転やMaaS等のモビリティを支える技術が進展しつつあることを踏まえ、モビリティ・デザインについて考えを整理してみました。冒頭には、新型コロナウイルスによって厳しい状況にある公共交通の利用・維持の必要性を整理しています。(国内事業本部 内山 征)

インフォメーション

新着トピックス

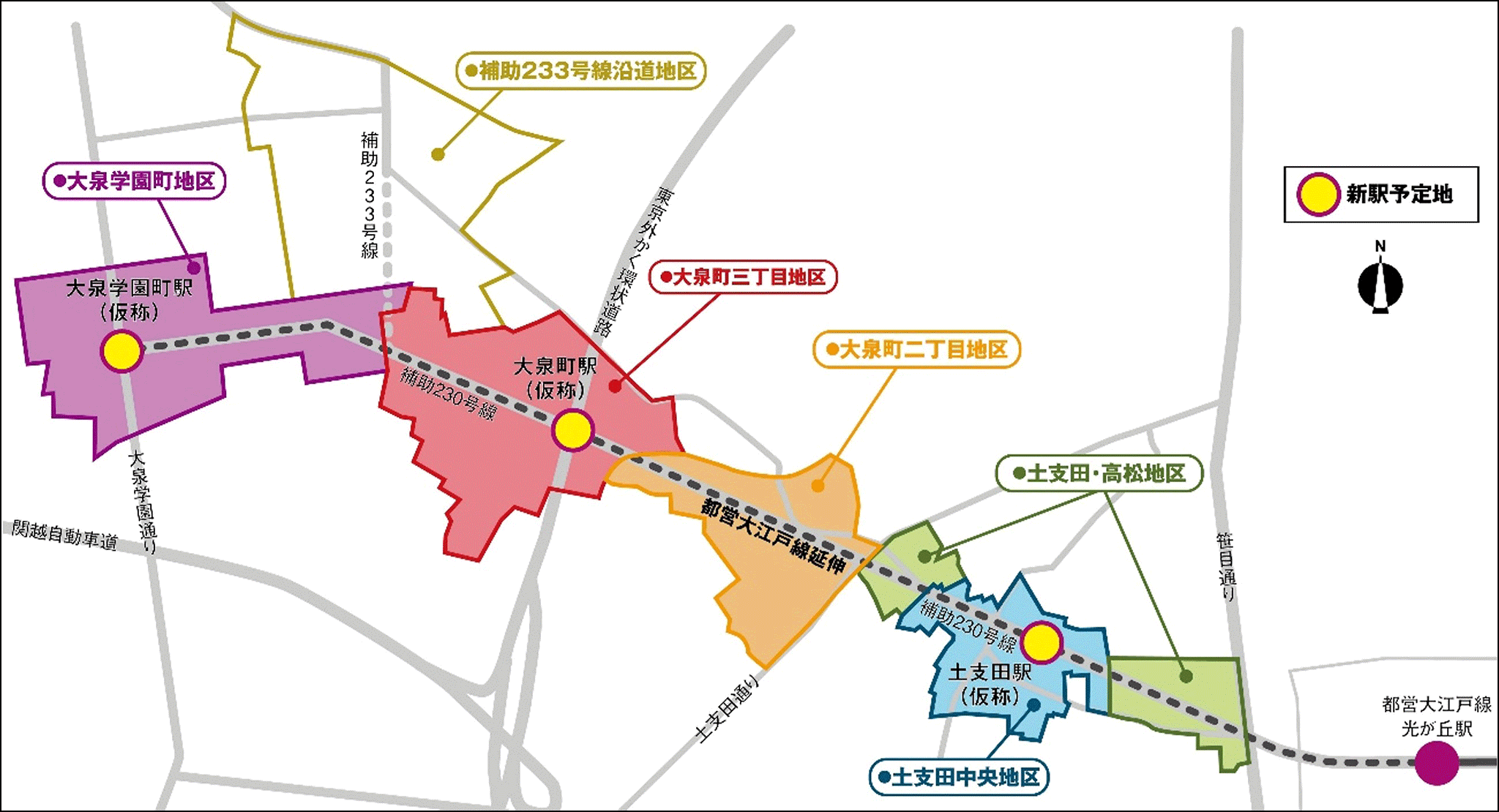

大江戸線の延伸が動き出します

東京都は2025年10月、都営地下鉄大江戸線を光が丘駅から北西へ約4キロ延伸し、「(仮称)土支田」「(仮称)大泉町」「(仮称)大泉学園町」の3駅を設ける延伸計画の検討状況を公表しました。

大江戸線延伸計画は、現在、光が丘駅まで運行している都営地下鉄大江戸線を、土支田・大泉町・大泉学園町地域を通り、JR武蔵野線東所沢駅方面まで延伸する計画です。

大泉学園町は、戦前から大学等の教育機関を核とした街づくりが計画され、その一帯が高級分譲住宅地として開発されましたが、最寄りの駅まで1km以上離れた鉄道空白地域にあたります。大江戸線延伸計画は、鉄道空白地帯の解消に向けて大いに期待されています。

現在、大江戸線の導入空間となる補助230号線の道路整備が、東京都により進められているほか、練馬区では補助230号線の沿道でまちづくりに取り組んでいます。

図の中で着色している5地区が、既に、建物の建て方などに関するルールとなる地区計画が定められ、補助230号線沿道の用途地域を変更し土地利用の誘導によるまちづくりを進めています。

このうち、「大泉町二丁目地区」と「大泉町三丁目地区」の地区計画策定に、弊社が携わったほか、隣接する「補助233号線沿道地区」の今年度中の地区計画策定に向けて支援を行っています。【2025年12月】

14か国17名の都市開発を担う行政官の学び合いを支援

2025年10月28日、JICA課題別研修「都市計画総合」の閉講式が行われ、5週間にわたる研修プログラムが終了しました。ALMECは昨年に引き続き実施支援機関として携わり、研修の企画・準備、実施管理に加え、研修員の学びを深めアクションプランの作成を支援するための技術的なアドバイスを提供しました。

本年は、14か国17名の都市計画・都市開発を担う行政官が参加しました。日本の都市計画や都市開発事業、交通や防災等都市開発に関する幅広い講義と、これらに関する視察の他、本年は、広島市を訪問し、都市の成り立ちや原爆被害からの復興、路面電車とまちづくり、河川管理や活用、スポーツを通じたまちづくり等について学びました。これらの研修を通じて日本の経験と知見の学び、その学びをもとに自国の課題解決策を見据え、何が必要なのかを検討します。17名の研修員は、それぞれの国の課題に向き合いながらアクションプランを取りまとめ、発表を行いました。

本研修の参加者は、JICAが現在実施中の技術協力プロジェクトにおけるカウンターパートや、将来的に協力パートナーとなり得る行政官が多く、今後の都市セクター分野の国際協力を推進するための人材ネットワークが形成される貴重な機会ともなりました。

閉講式では、参加者たちが研修を通じて得た学びや交流の成果が共有されるとともに、本研修が国際的な連携の可能性が広がるきっかけとなることを再確認しました。

ALMECは今後も、JICAや各国の関係者と連携し、日本の都市計画に関する知見を世界に共有しながら、持続可能な都市づくりと国際協力の推進を支援してまいります。【2025年11月】

「HAIDEP後の20年間の軌跡」現地セミナーの開催

当社は11月6日、ベトナム・ハノイ市において、「HAIDEP後の20年間の軌跡」セミナーを開催しました。本セミナーは、JICA評価部による業務の一環として、20年前にJICAの技術協力として策された都市総合開発計画(HAIDEP)の成果と実現プロセスを検証し、今後の都市開発への示唆を得ることを目的に実施されたものです。当日は、ハノイ市や中央省庁の関係行政機関、大学研究者等、約70名が参加し、会場は活発な議論に包まれました。

セミナーの冒頭では、ハノイ市都市計画建築局の副局長Dao Minh Tam氏とJICAベトナム事務所長小林洋輔氏より挨拶があり、HAIDEPがハノイ市にもたらした成果や、20年を経てもなお参考となる計画アプローチの意義が強調されました。

HAIDEPは、都市構造、交通、水環境、住環境を総合的に捉えた先駆的なマスタープランとしてJICA技術協力の枠組みで策定されたものです。今回の調査により、同計画がその後の都市計画制度に大きく寄与し、都市計画の基盤作りに貢献したことが確認されました。また、HAIDEPの提案に基づき道路ネットワークや排水ポンプ場・排水網などの水環境インフラが整備され、住環境改善につながっていることも報告されました。

HAIDEPが重視した公共交通を軸とした都市構造の形成は、ベトナム政府の開発方針に強く引き継がれています。セミナーの第二部では、鉄道整備と合わせたTOD(公共交通指向型開発)について、ハノイ市都市鉄道管理委員会(MRB)の取り組みや日本の経験を紹介いたしました。【2025年11月】

「ゾーン30プラス」を見てきました

ゾーン30とは、住宅地の歩行者の交通安全対策として最高速度を30km/時とし、区域の各種安全対策を組み併せて速度や通過交通の抑制を図るため、公安委員会が主に実施する対策ですが、更に交通規制の変更やボラード、ハンプ、シケインなど物理的デバイスを組み合わせたゾーン30プラスが私の住む横浜市でも進んでいます。

写真のようにエリア入口には標識や路面標示で明確にそのエリアであることがわかり、ドライバーの安全運転への意識向上や歩行者の安心感に繋がることが実感できます。

また、こちらはハンプ、シケインと車両の速度を抑制するものですが、実際に走行している車両もかなり速度を落として通過している状況が見られます。また、ハンプはサイン曲線となっており、騒音振動に配慮され滑らかになっています。

ある地域では地元の同意や自治会の申請によって、可搬型ハンプの設置を行う社会実験ができる枠組みもあり、まずは取り組んでみるということも可能になっています。

横浜市全域でもゾーン30プラスは10か所程度とまだまだ少ないのが現状で、写真などで見るしか機会がありませんでしたが、実際に見るとやはり物理的デバイスの効果は大きいと感じます。今後も普及エリアの拡大を期待したいと思います。

IBSフェローシップ:台湾LRT整備の経緯と事後評価

海外事業本部交通計画部の李が2024年9月から一般財団法人 計量計画研究所(IBS)のフェローシップ(2年間)に採択され、「台湾におけるLRT整備の経緯とその事後評価」について研究を行っています。

台湾では、近年、2都市で3路線が整備・開業されました。本研究では、このLRT3路線整備に関する計画構想と整備に至る経緯や、関連する沿線都市開発、都市交通政策を含む取組みを整理しています。

一年間の文献レビュー及びオンラインヒアリング調査を経て2025年7月に中間発表が行われました。8月には現地視察と対面での聞き取り調査も実施し、沿線開発について、台湾ではTODの概念やTIFの仕組みにより、民間による駅周辺開発が進んでいることが確認できました。

2年目からは宇都宮LRTをはじめとする日本のLRT整備との比較を通じ、今後の日本や海外におけるLRT整備に関する課題をまとめ、論文投稿を進めていきたいと考えています。【2025年10月】

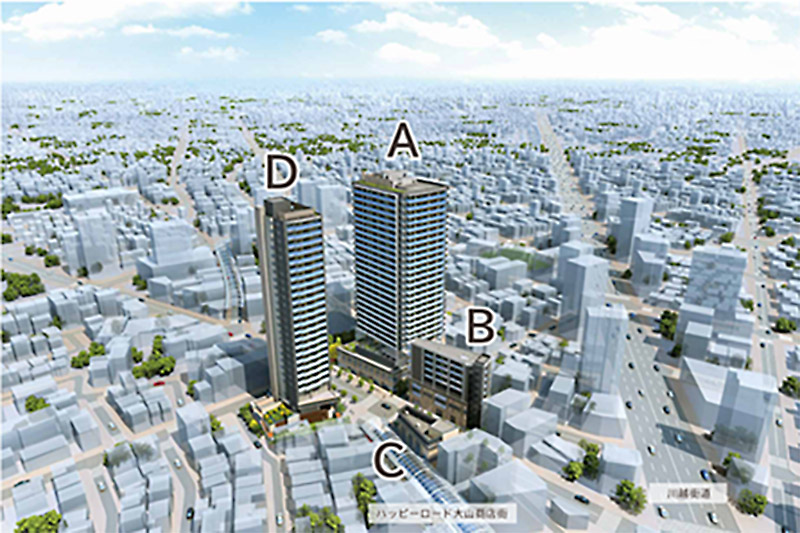

第164回 街なか研究会「JR板橋駅と東武東上線大山駅を結ぶまち歩き~板橋区の商店街と再開発を見る~」開催のお知らせ

板橋駅や大山銀座周辺では、再開発や都市計画道路整備などが進んでいます。その状況と商店街の生き残りについて、板橋区職員の案内で現地を視察して考えます。

視察箇所は以下の通り

- 板橋口再開発現場、板橋駅西口の駅前広場再整備

- 板橋駅西口地区市街地再開発事業、千川上水跡地を通りながら板橋区役所周辺へ

- 旧川越街道である遊座大山商店街を散策、東武東上線大山駅の立体化と駅前広場整備

- ハッピーロード大山商店街を散策しつつ補助第26号線と商店街が重なるクロスポイント再開発

- ハッピーロード大山商店街の終端に計画されているピッコロ広場再開発事業

日 時:2025年11月15日(土)14:30~17:00

講 師:池上 明史 氏(板橋区都市整備部)

集 合:JR板橋駅ホーム上

参加費:1,000円程度(懇親会別途4,000円)

主 催:全国路地のまち連絡協議会・街なか研究会

まちづくり×生成AI×プログラミング!

当社でも、今年から生成AIの力を借りて業務の効率化を進めています。議事録の作成や資料収集など、さまざまな分野で活用していますが、特に恩恵を受けているのがプログラミングの分野です。まちづくりでプログラミング?と思われるかもしれませんね。

近年では、スマートフォンの位置情報を集計した「モバイルビッグデータ」の活用が身近になりました。駅前広場の人流解析、歩行者ネットワークの解析など、まちづくりへの応用事例が増え、自治体様からもデータを根拠としたまちづくりへ活用したいとのご相談が増えています。

1か月分のモバイルビッグデータは、1つのファイルで300万行、それが30個もある状態です。Excelでは開くことも困難です。そこでプログラミングでデータを一次集計し、コンパクトにしてから加工します。

従来、プログラミングの習得には長い時間が必要でした。しかし生成AIのサポートにより、コードのエラーチェックやライブラリ検討を高速で行えるようになりました。若手社員たちは、生成AIを活用しながら1~2週間でコードを書き、データ分析や可視化を実践しています。仮説を立ててすぐに実行できる環境が、若手の成長を大きく後押ししています。

テクノロジーの進化は、まちづくりの未来を変えていくでしょう。当社はこれからも新しい技術を積極的に取り入れ、よりよい都市空間づくりに貢献してまいります。【2025年10月】

第16回アジア交通学会国際会議(The 16th EASTS Conference 2025)に参加しました

2025年9月1日から4日、インドネシアのスラカルタにおいて第16回アジア交通学会(Eastern Asia Society for Transportation Studies, EASTS)国際会議が開催され、当社から2名が発表しました(下記リンク参照)。

EASTSは、アジアの各国/地域の参加を得て1994年に設立された国際学会です。各年で開催される国際会議では、アジア地域で交通分野を専門とする産官学関係者が、研究成果の発表だけでなく情報交換やネットワーク構築を目的に多数参加しております。

今回は481本の論文の口頭・ポスター発表が行われました。その中から、当社の酒井大翔と、日本大学理工学部交通システム工学科の福田敦特任教授が発表した論文「Study on Installation of Speed Humps as Traffic Safety Measures on Residential Roads in Bangkok」が、The Best Paper Award(最優秀論文賞)を受賞いたしました。

当社はEASTS-Japanの法人会員であり、非常に関わりの深い学会です。業務を通じて知り合った各国の方々との交流を深める場であるとともに、新たなネットワークを広げる貴重な機会と位置づけ、社内でも積極的な参加を奨励しています。【2025年10月】

小学校低学年における交通環境学習(モビリティ・マネジメント教育)

小学校の総合学習の時間を活用して交通環境学習やバス乗り方教室などを開催している自治体が増えています。交通エコロジー・モビリティ財団では、このためのポータルサイトを開き、教材や事例集を掲載して実施を支援しています。小学1年生・2年生を対象にした「やさしい内容」での実施は少ないと思いますので具体的な時間割と内容をご紹介します。

青梅市では小学2年生を対象に授業2コマ使って座学とバス乗車体験を実施しています(1コマ45分間)。座学は社会情勢も取り入れながら、そのときによって内容を工夫しています。昨年度は①公共交通とは、②市内にある公共交通、③公共交通の重要性、④地図上で公共交通を利用して小学校から出かけてみよう、⑤心のバリアフリー(障がい者の社会参加のために必要な工夫について)をクイズを出しながら学習しました。青梅市で毎年発行している公共交通ガイドを配布して路線図を見ながらの学習は効果的です。バス乗車体験では①交通安全、②バス周りの危険、③車いす利用者の介助の仕方、④支払い方法の選択、⑤乗車マナーやバリアフリー等設備、⑥運転席に一人ずつ座っての死角のチェックです。

港区お台場の小学校では通学や習い事などで初めてバスを利用する可能性のある新1年生を対象にお台場レインボーバスを運行している会社が乗り方教室を開催しています。1コマ45分間を使って座学20分(乗降の仕方・料金の払い方・車内マナー・バス停や時刻表の見方)、移動5分、バス乗車学習20分(乗降練習・降車ボタンや優先席といった車内設備・降りた後に注意すべき安全な行動)で実施しています。昨年度は燃料電池バス車両のお披露目会を兼ねて、座学では燃料電池や水素エネルギーについても学習しました。地球温暖化や水素といった難しい内容でも「聞いたことがある」というお子さんが何人もいて、環境に対する関心の高さがうかがえました。【2025年9月】

バンコクで「国家幹線道路接続のための統合的マスタープラン策定調査」のオリエンテーション会議を開催しました

バンコクにて、2025年6月27日に「タイ国全国幹線道路 統合マスタープラン策定調査(10ヵ年計画2028~2037年)」のプロジェクトオリエンテーション会議を開催しました。会議は運輸省高速道路局(DOH)の学術担当副局長のポンパン・ジュンガーン氏が議長を務め、DOHおよび関連する機関の担当者が出席しました。

本プロジェクトは、国の幹線道路ネットワークを包括的に強化する10カ年計画の策定を目的とし、あらゆる交通手段を支えるシームレスな接続性の向上に重点を置いています。運輸交通の効率性向上と、国家発展目標との整合を図り、タイを地域の交通・物流のハブとして位置づけること、また、主要都市間の均衡ある成長の促進、環境負荷の最小化、市民への公平な交通サービスの提供も重視しています。

オリエンテーションでは、プロジェクトマネージャーや専門家らによる基調講演が行われ、プロジェクト紹介ビデオ、プロジェクト全体の概要、計画策定のベースとなる調査手法、プロジェクトリストおよびマスタープランの作成に関する説明がありました。

さらに、DOHやバンコク都庁(BMA)を含む各機関の参加者がプロジェクトの実施に向けた建設的な意見交換と貴重な提案を行う機会が設けられ、特にプロジェクトリストの作成や他の輸送システムとの連携に関する議論が交わされました。【2025年8月】

平塚駅周辺地区(仮称)まちづくりサミットの開催

アルメックは、令和4~6年度にかけて平塚駅周辺地区将来構想の策定に関わってきました。令和7年度からは、将来構想の実現に向けた実践です。

7月14日、将来のエリアマネジメント協議会に向けて、平塚駅周辺地区のまちづくりに関わる18の団体・企業、約35名が集まり、円卓会議(仮称)まちづくりサミットを開催しました。このファシリテートを弊社が努めました。

今後、これらの団体・企業が関わりを持ち、まちづくりを推進していきます。【2025年8月】

コラム〜米国の交差点ルール〜

数十年ぶりに帰国した親戚を車に乗せていて、「日本、信号多いよね」という話から出てきた米国の交差点の話が面白かったので、いくつあげてみます。

まず、米国ではほとんどの交差点で優先度の低い側に車がいなければ、優先度の高い側の信号はずっと青のまま、という運用になっているそうです。そのためほとんどの信号交差点には、停止線のところに車がいるかどうかを検知するループコイル(日本では駐車場の出入口などで使われている)が道路下に埋め込まれているとか。日本の感応式信号機ではおもに超音波式のセンサを用いていますが、ループコイル式は設置が簡単でコストも安く、天候の影響もほどんど受けないということで、広く使われているそうです。

調べてみると、これが普及したのは1970年代のオイルショックの後で、アイドリング時の燃料損失以上に「輸送時間の短縮」「ドライバーの負担軽減」など経済合理性が叫ばれ、またたく間に全米に広まったようです。

ほかにこのころ導入されたものに、信号交差点では赤でも原則右折できる(米国は右側通行)というルールがあります。日本でも幹線同士の交差点などでたまに見かけますが、赤なので優先権はないものの直交する側に車がいなければ(横断中の歩行者に注意して)、右折してよいというもの。通行車両がいないのに曲がれず、アイドリングしてるのはガスも時間もムダだと云うことで、こちらも広く普及しているようで、この辺りは経済合理性に加えて州政府独自で柔軟・迅速に法規を運用できる米国の良いところでしょうか。

これらはいまさら私があげるまでもなく、日本でも道路交通の関係機関は当然検討済みと思うのですが、経済効果は明らか、技術も簡単、あとは運用次第というのに、導入されてこなかった理由は那辺にありや…と。

彼の地の交差点ルールについては、ほかにもユニークなものを聞いたので、そのうちあげてみたいと思います。【2025年7月】

デザイン室 山田 順造

フィリピンでTOD普及セミナーを実施しました

現在、マニラ首都圏では日本政府の支援により2本の都市鉄道路線が建設中であり、公共交通を核とした都市開発(TOD)への関心が高まっています。こうした中、さまざまなステークホルダーの協力と連携によるTODの推進を目指し、「フィリピン国公共交通指向型開発(TOD)能力強化プロジェクト」(JICA)を実施してきました。2025年6月5日、これまでのプロジェクトでの議論を踏まえ、マニラにてTOD普及セミナーを開催しました。

本セミナーでは、調査団より本プロジェクトのこれまでの成果について報告したあと、フィリピンの基地転換開発公社、運輸省、および人間居住都市開発省より、それぞれのTODに関する取り組みや進捗状況について発表が行われました。

また、日本からはUR都市機構が日本国内におけるTODの経験を紹介し、続くパネルディスカッションでは、日比両国の政府関係者が登壇し、TODの促進に向けた今後の課題、地方自治体との連携などについて活発な議論を交わしました。ディスカッションには、調査アプリSlidoを活用し、参加者からの質問や意見をリアルタイムで集め、会場全体を巻き込んだインタラクティブな議論が展開されました。【2025年6月】

ペルー、リマ市 Miraflores 地区における点字ブロック:SightWalk

「ペルー国リマ・カヤオ首都圏において公共交通シフトがもたらす気候変動緩和効果に係る情報収集・確認調査(気候変動対策)」は、公共交通分野における気候変動対策の測定・報告・検証(MRV)スキームの導入を目的としています。

現地調査の際、歩道に導入されたユニークな点字ブロックを見学しました。 リマのビジネス街であるMiraflores 地区では、地元メーカー Cemento Sol社が開発した“SightWalks”が導入されています。通常の点字ブロックの間に、それとは異なる向きの1本~10本の線が刻まれたブロックが建物の前に設置されています。

縦棒が1本のブロックはレストラン、縦棒が2本のブロックは銀行、3本のブロックは食料品店の前に設置されています。縦線の数を数えることで、建物の種類がわかるようになっています。非常にシンプルな手法ですが、それゆえにすぐに導入可能です。

一方、肝心の点字ブロックがフェンスやゴミ袋に邪魔されている地点もありました。優れた創意工夫だけでなく、運用方法や原理原則も尊重したうえで、インクルーシブな社会を実現に努めていくことが必要であると、改めて実感しました。【2025年6月】

海外事業本部 太瀬 隆敬

ルワンダ国キガリにおけるパイロットプロジェクト~キガリ市都市交通改善プロジェクトより~

JICAによる技術協力プロジェクト「キガリ市都市交通改善プロジェクト」の一環として、ルワンダ・キガリ市の路線バス運行改善に関するいくつかのパイロットプロジェクトを実施しました。

バスの定時運行パイロットプロジェクト

キガリの路線バスは従来、乗客が満席になるまでターミナルを出発しないため、乗客は所要時間を予測することが困難です。最近は、バイクタクシーの台頭もあり、バス離れが起こり始めています。そのため、バス利用促進を目的に、1月16日から29日にかけて、対象路線(#203:Nyanza-Downtown)の定期バス運行パイロットプロジェクトを実施しました。

アンケート調査によると、利用者の9割以上が運行に満足しているという結果が出た一方で、導入した運行スケジュール(ピーク時10分、オフピーク時15分、週末20分)では、オフピーク時の平均乗車率が定員を大幅に下回り、運行効率に課題があることが分かりました()。 本パイロットプロジェクトの結果が、現地政府によるバスの運行計画策定に役立つことが期待されます。

バスターミナル整備パイロットプロジェクト

バスターミナルの利便性と安全性を高めることを目的に、バスターミナル整備を行いました。市の主なバスターミナルの一つであるRemera バスパークでは、大規模な土木工事を行うことなく、車線標示・コーン・誘導標識・案内板を設置することで、バスと車の駐車スペースを最適化し、バスパーク内の車両と乗客の流れを改善しました。

アンケート調査によると、導入したすべての要素について、利用者の75%以上が「改善された / 少し改善された」と回答しており、特に「総合的な満足度」「情報提供」「視認性」については、9割以上の利用者が「改善された」と回答するなど、肯定的な意見が確認できました。これらの教訓は、他のバスターミナル整備に活用されることが期待されます。【2025年6月】

現地ニュース記事 The New Times: Rwanda: What Commuters Make of Kigali's Scheduled Public Transport System

これまでのトピックス(ニュースアーカイブ)

海外受託情報(プライム案件)

- 2025年10月 課題別研修「都市公共交通(鉄道、MRT、バスなど)」委託業務(2024年度2年次)【国際協力機構】

- 2025年08月 22025年度課題別研修「都市計画総合」【国際協力機構】

- 2025年08月 2025年度課題別研修「都市交通総合」に係る研修委託契約【国際協力機構】

- 2025年07月 フィリピン国マニラ首都圏及び周辺地域における路面公共交通能力向上プロジェクト(第1期)【国際協力機構】

- 2025年06月 令和7年度フィリピンにおける都市開発案件発掘検討及び日本企業参画検討業務【UR都市機構】

- 2025年04月 タンザニア国交通安全強化プロジェクト(有償勘定技術支援)【国際協力機構】

- 2025年04月 コートジボワール国大アビジャン圏持続的な統合型都市交通システム実現支援プロジェクト詳細計画策定調査(交通計画)【国際協力機構】

- 2025年03月 全世界(広域)気候変動対策に貢献する都市圏計画マスタープランのあり方に関するプロジェクト研究【国際協力機構】

- 2025年02月 エクアドル国公共交通計画策定能力の強化プロジェクト第7次調査団【国際協力機構】